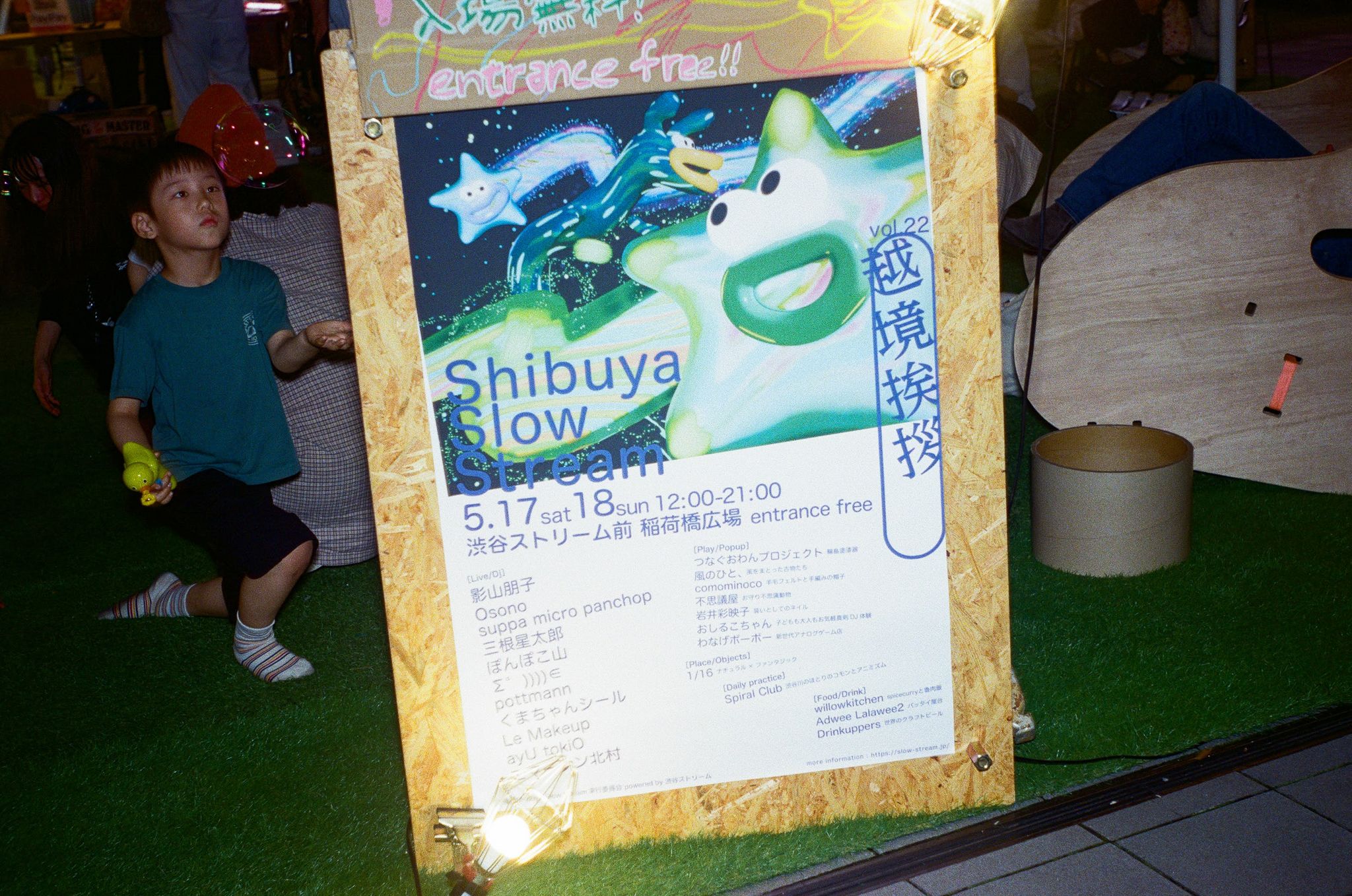

REPORT of Shibuya Slow Stream vol.22 越境挨拶

vol.22 越境挨拶

良い都市とは、どのようなものか。

あちらと、こちら。そちらと、あちら。異なるところに橋がかかって生まれる、新たな流れ。良い都市とは、その橋のような挨拶が交わされる場所であるような気がします。異なるもの同士がすれ違うときに生まれる、ハイタッチのような越境挨拶。ちょっと浮かれているようだけど、結構、切実な越境挨拶。そんな気分の音楽やフードやドリンクや遊びが集まります。子どもも、大人も、ペットも大歓迎。ぜひ、足をお運びください。

なお、わたしたちは、ベビーカーや車椅子でのご来場を大歓迎しています。会場は、渋谷駅直結の渋谷ストリームの広場です。館内には、多目的トイレや喫煙室もあります。大きな声が出たり、泣いたりしても大丈夫。必要なときには助け合いながら、みんなで良い時間をつくれたら最高です。

目次

ふりかえりトーク

開催概要

2025年5月17日(土)18日(日)

12:00-21:00

渋谷ストリーム前 稲荷橋広場

entrance free

Live/Dj

影山朋子

Instagram|@tomoko_kageyama632

Osono

Instagram|@osono__san

suppa micro panchop

Instagram|@suppamicropanchop

三根星太郎

Instagram|@seitaromine

ぽんぽこ山

Σ°))))∈

Instagram|@swimming_cosmo

pottmann

Instagram|@pottmannn

くまちゃんシール

Instagram|@sairipkny

Le Makeup

Instagram|@le_makeup___

ayU tokiO

Instagram|@ayu_to_to

エマーソン北村

Instagram|@emerkita

Play/Popup

子どもも大人もお気軽真剣DJ体験

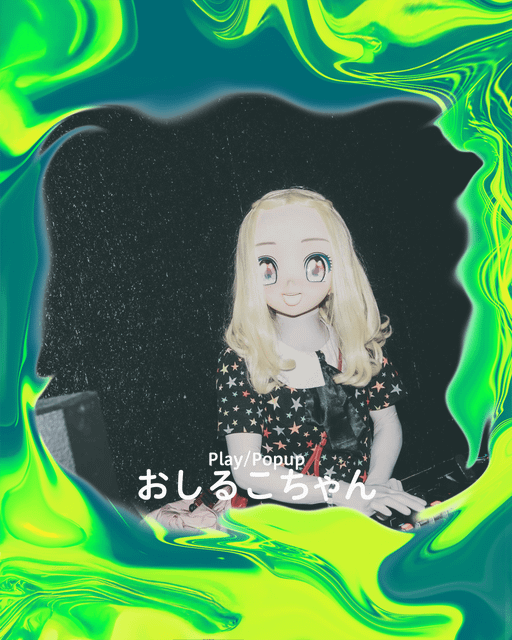

おしるこちゃん

Instagram|@0465chan

*18日のみ

輪島塗漆器

つなぐおわんプロジェクト

Instagram|@notoowan

*17日のみ

風をまとった古物たち

風のひと、

Instagram|@kaze_no_hito._

*18日のみ(14時以降)

羊毛フェルトと手編みの帽子

comominoco

Instagram|@comominoco

お守り不思議動物

∞不思議屋∞

Instagram|@8fushigi_ya8chi_

装いとしてのネイル

岩井彩映子

Instagram|@saekoiwai

新世代アナログゲーム店

わなげボーボー

Instagram|@wanage_bowbow

Food/Drink

spicecurryと魯肉飯

willowkitchen

Instagram|@willowkitchencar

*17日のみ

パッタイ屋台

Adwee Lalawee 2

Instagram|@adweelalawee2

*18日のみ

世界のクラフトビール

Drinkuppers

Instagram|@drinkuppers

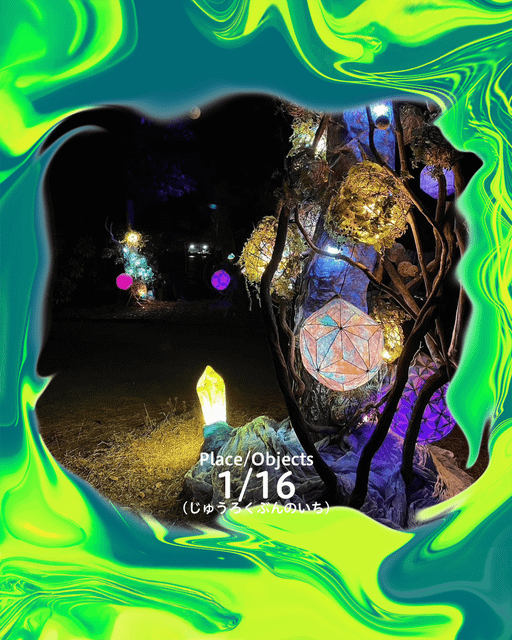

Place/Objects

ナチュラル×ファンタジック

1/16(じゅうろくぶんのいち)

Instagram|@juuroku_bun_no_ichi_naoto

Daily practice

slow streamは、その開催場所である渋谷川のほとりと互恵関係でありたいと考えています。実施を重ねるたびに、その場所も育まれていく。日常の風景にも働きかけていく。そのような願いのもと、日常的な活動も展開しています。今回の開催でも、それらの関連ワークショップを実施します。是非、日頃の活動とともにご関心をお寄せくださいますと幸いです。

渋谷川のほとりのコモンとアニミズム

Spiral Club

Instagram|@spiral_club

渋谷川のほとりで、小さなビオトープづくりを進めています。日常的なメンテナンスや周辺の生き物等の観察会も行っています(ヘビを発見したり、ビオトープではトンボの赤ちゃんであるヤゴを宿したりもしてきました)。また、気兼ねなく環境課題に関して話をしたり耳を傾けたりすることを大切にする機会も育んでいます。

ビオトープ観察とオープンミーティング

スパイラルクラブがお世話をしているビオトープ。実は、都市を流れる川や私たちの暮らしと自然の距離について考えるツールでもあるのです。「人工的な自然」ともいえるビオトープを覗くことで、私たちは何を感じることができるでしょう?ビオトープを観察したあと地球や生活についてざっくばらんにみんなで対話します。誰でも参加ウェルカムです!

日時:5月17日(土)18日(日)14:00-15:30

集合場所:Spiral Clubブース

定員:先着10名

渋谷川をぐるっと一周、ゴミ拾い

Shibuya Slow Streamは、催しを通じて参加者の方々と共に渋谷川周辺の景色や環境に目を向け、その保全や発展に取り組むことで、居心地の良い水辺空間をつくっていきたいと考えています。是非、みなさまご参加ください。

日時: 2025年5月18日(日)11:00(30分程度を予定)

集合場所:渋谷ストリーム前 稲荷橋広場 大階段前

掃除区域:渋谷川周辺

参加方法:実施日時に集合場所へお集まりください。

Collaborative contents

PLOGGING EVENT

渋谷の街をきれいにしながら気持ち良い汗をかけるプロギングイベントを開催します。3〜5kmの距離を、ジョギングしながらゴミ拾いをします。参加者同士で交流しながら街をきれいにしたあとは、美味しいスムージーで喉を潤すことができる、ソーシャルグッドな活動です。

日程:2025年5月18日(日)

時間:9:30 集合 / 11:30 クローズ

集合場所:渋谷駅稲荷橋広場

参加費: 無料

持ち物:特になし。掃除道具はこちらでご用意します。動きやすい服装でご参加下さい。貴重品をお預かりすることはできないので、身軽な格好をおすすめします。

参加締切:5月15日(木)*定員に達し次第、事前に締め切る可能性があります。お早めにお申し込みください。

親子で学ぶ防災さんぽ『渋三たんけん隊〜防災ミッション〜』

本イベントは「遊びながら学ぶ防災」がテーマ。親子で一緒に渋谷の街を歩きながら、地形や避難場所など、防災の視点から街を見直す体験ができます。「いつもの道、こんな風に見えたことある?」そんな新しい発見に出会える一日になるはずです!当日は屋外遊び場「リバーパーク」も同時開催!

日程:2025年5月18日(日)

時間:①13:30〜14:30(13:15受付開始)②15:00〜16:00(14:45受付開始)

集合場所:渋谷ストリーム 正面・大階段途中の踊り場

参加費:無料

対象者:お子様のいるファミリー

定員:各回5家族まで

ふりかえりトーク

イベントを実施して、おしまい。それは、「ビルを作っておしまい」の街づくりとどこか似てきます。shibuya slow streamは、そうであってはなりません。企画や準備に心を費やして迎えつつ、その成果をどうやって積み重ねていけるか!?というところが大事なはず。というわけで、心に留めておいたり、次に活かしていくための、手応えや感触って何だったの!?それを一同でふりかえっていく時間も大切にしています。ここでは、その一部を当日の様子とともにご紹介します。

「越境挨拶」という切実な願い

-今回も、1日目が雨天のため泣く泣く中止になっちゃいましたね。

なっちゃいましたね。色々、ありますよね。色々とあるので、このレポーティングも随分と時間が経ってしまいました。少しずつ書いてはいたんですが...。

-プロジェクトのディレクションや企画や運営のことなど、アレコレやりながらの執筆ですもんね。

そのアレコレは大事だし、現場にいると、やっぱり見えてくるものはあるし、伝わったらいいなってことはたくさんありますからね。関わったり訪れたりしてくれる方への感謝の気持ちもたくさん募るので、突き動かされるように書く気になります。ただ、どうにも色々と...。

-あははははは...。それにしても「越境挨拶」が本当にたくさん起こっていましたよね!

ねえ。slow streamって、そもそも挨拶がたくさん交わされている取り組みであるようにも感じていたんですね。やっぱり広場なので、たまたま通り過ぎて足を止めてくださる方も多いし。そうしたら挨拶チャンスってなる。

-それで話が弾んだり、ずっと居てくださる方も多いですよね。

嬉しいですよね。それこそ、そういうことが起こる都市って良い都市だなって感じしませんか?

-します、します。

ですよねえ。小学校の頃に、校長先生とかが挨拶の大切さを説いていたときにはぜんぜんピンと来てなかったですけど、今更噛み締めているという。

-「異なるもの同士がすれ違うときに生まれる、ハイタッチのような越境挨拶。ちょっと浮かれているようだけど、結構、切実な越境挨拶」って、コンセプトステートメントにありましたけど、「切実」ってことですか?

いやーだって、今の社会状況を踏まえると、異なる背景を持つ人同士が異なったまま、同じ時間と空間を共にすることの大切さって、めちゃくちゃ切実なテーマだなって思ってたんですよね。都市って、人が集まる場じゃないですか。その集まり方に可能性や希望を見出さないことには、やってられなくないですか。重苦しくなる気持ちに、一生懸命に浮力を加えて、軽やかにしているようなところが結構あります。

-「敷居を低くしたいけど、奥行きを大切にしたい」というやつですよね。

ですし、軽いものには重力をつけて重しを、重いものには浮力をつけて軽やかに、みたいなことをいつもやっている気がします。「軽い」と「軽やか」は違うし、「重い」と「重み」も違うし。

-面白い感覚!

今、なんか色々とあべこべなんですよ。重みがあるべきところが軽いし、軽やかであるべきところが重いし。

既に常にある「越境挨拶」

良い都市とは何か?を問い続け、応え続けていきたい。そのための語彙を豊かにしていきたい。それが、slow streamの想いじゃないですか。それもあって、毎回テーマを変えている。

-毎回考えるの大変じゃないんですか?

そうなんですけど、それぞれのテーマは既に常に、現場で起こっているんですよ。越境的な挨拶という営みも、既に常にあった。全く何もないところから無理くりに考えているんじゃないんですよね。ただ、あるんだけども見えづらかったり聞こえてきづらかったりするものを、立ち上がらせたり、膨らましたいという気持ちはあります。

-今回広がっていた「越境挨拶」が、いつもの景色になったら素敵ですもんね。

そうそう。それにしても、DJ体験コーナーをやってくださったりしている、おしるこちゃんもまさにそれを体現してくれていて...。

-エスカレーターからこちらを観ている方たちに、手を振ってね。そうしたら、みんな嬉しそうに振り返してくれて...。子どもの頃って、消防車とか電車の運転手さんにそうやってたなって思い出しました。

心のハイタッチですよね。そういうコミュニケーションはやっぱり嬉しいですよね。

-おしるこちゃんってアイドルみたいですし、越境的な存在ですし、凄いです。

DJの枠組みを越えた存在ですよね。ですし、まあ、みんなそれぞれに、そもそも越境的な存在なはずなんですよね。

-え?

会社員をしながらミュージシャンをしているとかもそうですけど、誰かの息子であると同時に誰かの父でもあるみたいな話もそうだし、大人のなかに子ども心はあるし子どものなかにも大人心もあるし。立場や年齢や性別を知ったからといって、その人のことを知ったことにはならないじゃないですか。本来、人って、いろんな立場や顔を持つ越境的な存在なはずだから。

-ええ、はい。

で、そういうそれぞれの生きている時間や気持ちを持ち寄ってできあがるものを、お祭りだったり、催し物だったり、イベントだったりという名前って呼んでいるということで、そういうことを考えると、いつも不思議な気持ちになるんです。

-たまたま通り過ぎた方も含めて、意識してもしていなくても、みんなで持ち寄ってできている。

そう。そういうことをいつも言っている気がするので、今回は音楽と都市みたいなところの切り口で少し考察を進めていこうかと。

広場で音楽が巡る場がつくられるということ

クリストファー・スモールの「ミュージッキング―音楽は〈行為〉である」という書籍は、「都市はわたしたちのダンスフロア」を主宰する阿久根聡子さんや、その阿久根さんが慕うロンドンの音楽ジャーナリストのエマ・ウォーレンさんが矜持にしているようなものなんですが、よく引用されている一説に次のようなものがあります。「『音楽する トゥー・ミュージック』とは、どんな立場からであれ音楽的なパフォーマンスに参加することであり。これには演奏することも聴くことも、リハーサルや練習も、パフォーマンスのための素材を提供すること(つまり作曲)も、ダンスも含まれる。私たちはこれに、チケットのもぎりや、ピアノやドラムのような重たい楽器を動かすたくましい男たち、はたまた楽器をセットアップしたりサウンドチェックするローディーたち、それから、パフォーマンスの場から人がはけた後で活躍する掃除夫を含めることすらできる。なぜなら、かれらも音楽パフォーマンスという出来事に、本来、貢献しているからだ。」

-音楽という場は、たくさんの人が支えているはずだよねっていうことですか?

そうですし、聴衆のあり様についても話が展開されているんです。「私はあるコンサートで、ある女性がブレスレットの飾りをチリンと鳴らしてしまっただけで、隣に座っていた別の客が大いに怒った瞬間に出くわしたことがある。となると、『コンサートにいる私たち』は、参加者というよりもむしろ傍観者(スペクテイター)に近い。演奏中の静寂は、自分たちのためにアレンジされた見世物(スペクタクル)をじっと見つめるだけで、パフォーマンス自体には何の貢献もできないということを物語っている」と。

-音楽を聴くという行為が参加者というよりも、傍観者。ただ「見つめているだけ」かあ。

スモールは、さらに続けてこう批判します。「その見世物は私たちのものではないし、私たちとその見世物制作者(作曲家、オーケストラ、指揮者、裏方の人たち)との間にある関係は、消費者と生産者の間にある関係と同じものである。私たちにできることはふつうの消費者と同じで、買うか買わないかを決めることだけなのだ」って。

-「私たちのものではない」し、「買うか買わないかを決めることだけ」かあ。うーん。

音楽を作品というモノとして考えると、それ以外は余計なノイズになっちゃうというね。ただ、コンサートホールではなく広場というslow streamのロケーションを考えると、話が変わってくるなと思うんですね。渋谷のど真ん中ということもあって、まったくの無音ということが不可能。最初からもうノイズで溢れているんですよね。「じっと見つめる」以外にも、ご飯を食べたり、お酒を呑んだりして、子どもたちも遊び始めたりして、いろんな過ごし方が生まれちゃう。でも、全体としては、音楽と共にある。その過ごし方そのものが、それぞれの二次創作的になっていく。

-それぞれの二次創作?

音楽で身体を揺らしたり、踊ったり。なんとなくそういう気配を感じながら遊んだり、シャボン玉を飛ばしたり。そこで奏でられている音が一次創作だとしたら、そういう営みそのものが二次創作で、つまり、みんなで場を創作していることになるよねって。

-んー、なるほど。

もう少し踏み込むとですね…。車椅子を利用されている方が毎回来てくれているじゃないですか、すごい素直に、もっと居やすい状況にするためには!?って、そうやって訪れてくださる方の存在によって、より考えたくなるし、考えないといけない。そういう影響をこちらに与えてくれているんですよね。それも、一つの場への参加のあり方だよなって思います。

-「私たちのもの」にしていくって、そういうことなのかもしれませんよね。

ねえ。

広場的であるということ

つまり、目的が単一的な場所って、それ以外の行為が望まれないものになってしまう。だからこそ、広場的な多様な行為が受容される場が本来持っている寛容性や可能性があるよねということなんですけど、それは非常に重要な議論だなと思うんですね。

-どちらも重要だけど、今の社会の中でそういう広場的な場所が少ないということですよね?

都心だと、とくにそういう気がしますよね。そういうことの重要性を、世界中のアクティビストに影響を与え続けている文筆家のレベッカ・ソルニットが「暗闇の中の希望:語られない歴史、手つかずの可能性」という書籍の中で、世界を劇場として見るか、或いは広場として見るか、みたいな議論を展開しています。ちょっと長いんですが引用します。「世界を劇場としてイメージしよう。舞台の中心を占めているのは権力者や公のお芝居だ。伝統的な『歴史』として語られるお話。変わり映えのしないニュース発信者に促されるままに、私たちの視線はその舞台に釘付けになっている。まぶしいスポットライトのせいで周りの暗がりはまったく見えない。客席の人と目を合わせることも難しい。客席を抜け出して、廊下に出て、舞台裏や劇場の外へ、暗闇の中へ、そんな別の力が蠢いている場所へ辿りつく道も見えない。世界の命運の大部分は舞台の上で、スポットライトの中で決定される。舞台の役者たちは、そこにあるものがすべて、ほかの場所はないと語りかけている」ということなんです。

-slow streamでもこういう議論が良く出ますよね。

ああ、場へのこだわりというか倫理観というか美学ですよね。キュレーターの宮﨑くんはそういう非中心性を担保するという理想を実体化するために、会場の椅子などの什器の位置調整に余念がないですしね。ちなみに、傍観者でしかいることができないような社会になっちゃうじゃんみたいなことを徹底的に批評したり実践していたシチュアシオニスト・インターナショナルという国際的な前衛芸術グループがいまして、その中心人物が1967年に出版した書籍がその名も「スペクタクルの社会」なんですね。それは、その後のパンクカルチャーに強い影響を与えたと言われています。この書籍に出てくるキーワードが、「日常生活の革命」「都市空間の解放」「遊びとしての生」。

-ワオ。

都市文化は記述できるのか?

それでまあ、話が少し戻るんですが、スモールがミュージッキングという概念について説明しているなかで印象的だったのが「これは記述のための言葉であって規範的な言葉でない」と強調しているということだったんです。

-ほえ。

どういうミュージッキングが良いとか悪いとか優劣をつけるためのものではなくて、起こっている現象を、起こっているものとして現すための記述のための言葉という。

-魔法みたいですね。

音楽もそうだけど、言葉ってそういうところがありますよね。それで、その記述ということが、文学的な表現としての問題というよりも、都市文化やそれを育むための施策として欠かせないよねという話が、シェイン・シャピロの「ミュージックシティで暮らそう:音楽エコシステムと新たな都市政策」で具体的に紹介されていて、より説得的に響いたんです。

-音楽エコシステムと都市政策!

えっと、「政策の対象となる特定の枠がない限り、対象は政策によって保護されることがない。2005年から2015年の間に3割もの演奏会場が廃業した英国の音楽業界の苦境を受け、2015年に慈善信託団体の『Music Venue Trust』が『Grassroots Music Venue』(草の根音楽ベニュー)という用語を定義した。(中略)英国では特に危機に瀕していたのは、そのなかでも週に3、4回のコンサートを行う中小規模のベニューだった。そうした会場を言い表すことばや定義が存在しなかったために、支援政策を発動することもできずに英国政府は問題をなおざりにした。ところが、いったんそれにことばが与えられ、枠が定義されると、そこから変化が起き、中小規模のベニューを保護すべく建築法が改正されることとなった。政策を起案するために必要不可欠なのは、ことばであり、定義だ。それなくしては、問題を特定し解決するための枠組みを存在させることができない」ということなんです。

-「草の根音楽ベニュー」という言葉が生まれたことによって、育まれた社会的な動きがあったと。

そう、なるほどなってなりました。色々と考えてみると、確かにあるんだけど、記述を通した説明がないと社会的には無いことにされちゃうことって、まあ、結構いっぱいある気がします。言葉にできないものを大切にするためにも、だからこそ言葉を大切にするみたいな感じがやっぱり、ある。

希望としての「軽やかな子どもの耳」

slow streamがどういう場であるべきか?という問いは、ほとんど、都市はどうあるべきか?みたいな話になってくるなって思ってて、というかそうすべきだよなっていう。それでそれを、音楽という切り口で考えたときに、ここまでの話をふりかえりつつなんですが、来てくれた人をどう捉えるか?だよなって。

-お客さんの捉え方。

消費者なのか、聴衆なのか、参加者なのか、仲間なのか。

-買ってくれたらもちろん嬉しいですけど、それだけでもないので、全部って感じですよね。

そうそう、まさに、どれか一つに固定しているものでもないなって。それで、そもそも「音楽を聴く」という営みってなんだっけ?って思って、渡辺裕の「聴衆の誕生:ポスト・モダン時代の音楽文化」を読み進めていたんです。

-本をすぐ読みますねえ。

なんか調べないと気がすまないというか、ジグザク道だとしても核心に迫りたいんですよね。この書籍では、音楽は集中して静かに聴くものだっていうものが決して普遍的なものでもなく、近代以降に西洋で形作られた習慣の一つだよね、っていうことが論考されてまして。「十九世紀の音楽は、完成度の高さを求める『本物』志向によって、『エリート化』への道を歩み、徐々に『底辺の大衆』の『参加の愉しみ』を人々から奪い取ってゆくことになったのではないか。音楽とはしかめつららしい顔をして作品を『精神的』に鑑賞するものだ、という『高級音楽』の美学一式に塗り固められることによって、人々は一段高いステージで『プロ』によって演奏されている完成された音楽を、そこから隔てられた客席でうやうやしく鑑賞することを強いられ、下手でもいいから一緒に参加するという体験を失ってしまっていたのではないか」と指摘しているんです。

-失われた参加体験!ここまでの話ともつながってきますね。

雑多な広場のなかで活動しているslow streamとしては、重要な歴史観であるように思います。初版は1989年の書籍なんですが、「軽やかな聴取」が生まれているとされていて、それが「子ども耳」と重ねれられて希望を託されているんです。

-軽やかな聴取!?子どもの耳!?希望!?

それを表しているものとして、作曲家のアルヴィン・ルシエのフィールドレコーディング作品への言葉が紹介されています。「これは人々が小さな子供のときに、海辺で貝殻を拾い上げて耳にあて、海の音を聴いた、そんな体験の延長にほかならないのです。人々はそこでやめてしまいます。大きくなるとそんなことはしなくなってしまうのです。(中略)私がしようとしているのは、人々が再び貝殻を拾い上げて耳にあて、海の音を聴くのをお手伝いすることだと思うのです」って。

-ああ、それは、確かに希望ですね。そうなったら嬉しいです。子どもたちは世界にちゃんと驚けていて凄いですよね。

子どもって、どんどん越境していきますしね。

Shibuya Slow Stream実行委員会

supervise:丹野暁江、白井亜弥 direction:熊井晃史 curation:宮﨑岳史、角田テルノ、橋詰大地 daily practice:Spiral Club design:somedarappa film photograph:立山大貴 social media management:菊池香帆 contributor:阿久根聡子 project management:千代村仁、戸田祐菜

影山朋子、Osono、suppa micro panchop、三根星太郎、ぽんぽこ山、Σ°))))∈、pottmann、くまちゃんシール、Le Makeup、ayU tokiO、エマーソン北村、つなぐおわんプロジェクト、風のひと、、おしるこちゃん curated by 宮﨑岳史/岩井彩映子 curated by 熊井晃史/Drinkuppers curated by 丹野暁江 / comominoco、不思議屋、1/16、willowkitchen 、Adwee Lalawee 2 curated by 角田テルノ、橋詰大地(わなげぼーぼー)